奇怪,央视怎么啥神仙阵容都能搞到

仿佛那里有一个童年时的自己,在那里思考的是成年的自己,风景像桥梁一样将两者相连,我认为这就是文学的作用。有一个叫莫言的少年,在这片风景中悲伤过,痛苦过,害怕过,真爱过。

常有人问Sir。

想提高电影审美品味,有没有特别招数。

有是有,就怕你嫌Sir暴露年龄——

看文学作品。

因为有时分电影之高下的,并不是故事,而是“叙事”。

好比杜琪峰最喜欢自己的《柔道龙虎榜》(Sir也好喜欢),可很多观众觉得,也就so so啊,不就是一个小故事吗? #

对,它的高级之处,就是杜氏叙事。而好的电影叙事,能引出故事本身所没有的哲学和美学体会,用人话说就是……“像诗哦、好有想象哦”等等。 #

但叙事这门手艺,从哪来? #

最早,就从文学来。 #

你说你太忙啦没什么时间,好的Sir理解,那么。 #

看一部纪录片的时间总有吧? #

这部片里记录了中国几位顶级作家,比如贾平凹、莫言等……你也别说乡土题材你不感冒。 #

就算你是城市青年,你也是城市这片土地长大的。 #

好比伍迪·艾伦这种纽约(老)小子,也是纽约那片土地养大的。 #

懂了吧?

**叙事不是时尚穿搭,没有什么土和洋。

**

而这部纪录片,起码可以为你的电影审美,开一个绝对不土的好头—— #

文学的故乡

Sir先来一个假设。 #

假如时光倒流,你有一次这样的机会: #

鲁迅先生带你游逛他的家乡,指给你看他和闰土一起捕过鸟的地方,一起偷过西瓜的田地…….甚至如果闰土还活着,他还会让闰土给你签个名; #

又或者鲁迅路线一转,准备带你去上海滩走走。不是现在的上海滩,是100年前那个,逛逛他上海租界的家,说说他和妻子的日常。如果恰好遇上萧红来此借宿,哇,你又有了一张合影; #

你去不去?(免费,保证没有旅游点强买强卖) #

△ 电影《黄金时代》 #

行了,冷静。 #

想去,也没有。 #

因为遗憾的是。 #

鲁迅生前,并没留下任何录像资料。 #

《文学的故乡》的导演张同道,他也有同样的遗憾—— #

“先生去世之后,有电影人拍鲁迅先生的葬礼,可就是没人在先生健康的时候去拍一拍他的生活。纪实有不可替代的力量,多大的明星去扮演他,也不是他。” #

所以。 #

为了防止再有这种类似的遗憾,他制作了这部纪录片。 #

一是,纪实录像对于历史记载的意义重大。 #

二是,作为普通人,普通读者,终于有机会见到文字之外的一个鲜活的人。

主角都是大咖。 #

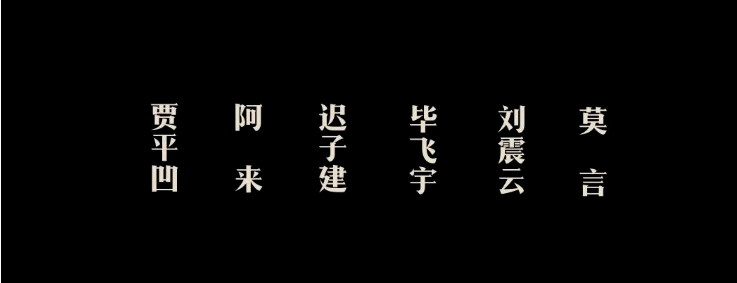

6位中国当代文学大家,莫言、贾平凹、迟子建、毕飞宇、刘震云,阿来。 #

CCTV纪录频道出品,历时两年拍摄,今年刚刚出炉。 #

也别以为拍本土大师就严肃,就闷。 #

这次拍摄的地理跨度,幅员辽阔,从中国北方到南方,从日本到美国到欧洲…… #

△ 作家的故乡:贾平凹的秦岭商州,阿来的嘉绒藏区,迟子建的冰雪北国…… #

而除了上面关于叙事审美的理由之外,其实导演还给了一个更好的理由: #

每天996的社畜,为什么仍需要读文学?

导演说: #

现在都去想办法买更大的房子,100平方、200平方、300平方,可有没有人想过。 你的灵魂也需要一栋房子,你的灵魂住在哪呢? #

(也别吐槽说什么“身体没房子,没法担忧灵魂”,因为灵魂都没房子的人,也很难有所谓大成就) #

而灵魂的“住处”,和阅读好的作品、观看好的电影。 #

真的,强相关。 #

01****吃鸡蛋,也要认识生蛋的鸡 #

通过这部纪录片,你终于有机会,深入这些大家们的日常。 在作家的头衔之外,他们大多已年过半百,也为人夫、为人妇。 #

先说女性作家。 迟子建。 #

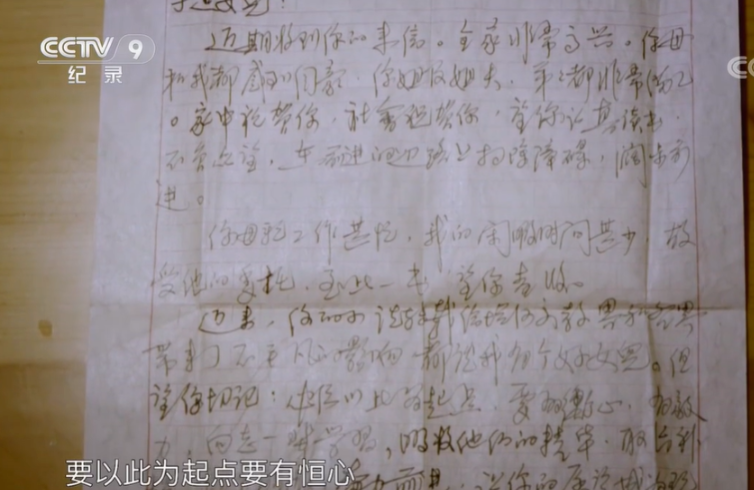

在家里,迟子建在一个陈旧铁盒中拿出了珍藏的信。 #

来自去世的父亲。 当年迟子建在《人民文学》发表文章后,父亲很高兴,写了封信给女儿: “要以此为起点,要有恒心,家中想你。” 没想到两个多月后,父亲因脑溢血去世。 #

这封信,连同父亲,都成了她隽永的回忆。 #

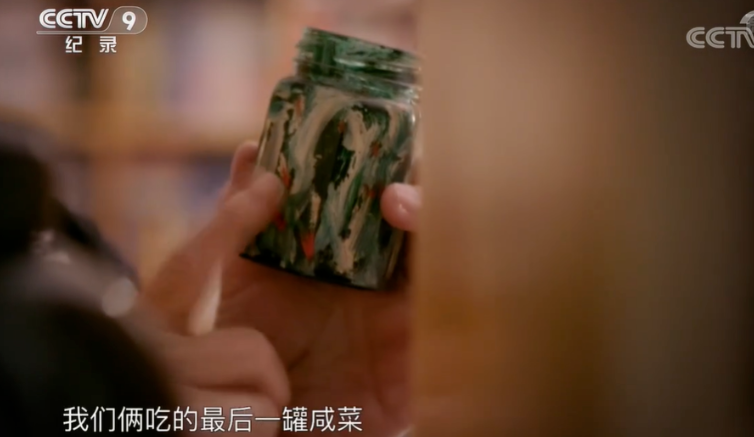

另有几样物事,也让Sir印象很深——迟子建放在客厅屏风处的“珍藏古董”。 #

它们不是什么厚重古董,但它们身上承载的往事,足够厚重。 #

2002年,丈夫遭遇车祸离世,留下她一人。 34岁才遇到人生挚爱,幸福的婚姻却只保有5年,这段感情就此消失,实在无所凭借。 #

迟子建保存了他俩吃的最后一罐咸菜瓶。 #

留下了一起喝过的最后一瓶酒。 #

还有家里两人都喜爱的一个花瓶。 #

将它们涂上油彩,放在了那个位置。 #

那是自己经过就会看到的地方。 #

它们是世上最轻飘飘的容器,里面空无一物,也毫不值钱。

但这也是世上最重的容器吧。

第二位。 #

毕飞宇。 都说作家的创作经历,是故乡。 #

可是从小跟随父亲频繁搬家的毕飞宇,实际上没有真正的故乡。 #

父亲本是被人收养的弃儿,工作长年辗转。 所以当毕飞宇带着摄像组,回到小学时住的杨家庄,却怎么也找不到从前住的老地方。 寻寻觅觅,一路询问,来到河边。 #

他终于看到了点什么,居然掩面而哭。 #

一个大男人什么时候会哭?因为油菜花田那一头就是他出生的地方,再看到,又是多少年过去了。 #

第三位。 写出《尘埃落定》的阿来。 这次拍摄,让阿来又回到故乡,回到家,他已经一段时间没见妈妈。 再见,妈妈都有点不好意思。 #

小时候家里穷,她总是让阿来帮忙农活,老不许他看书。 #

如今儿子年过半百,妈妈似乎还有残存的愧疚。 #

不好意思看儿子啊,只能把头埋在儿子怀里。 #

哭了啊。 #

晚上,一家人唱歌。 #

阿来看到妈妈一个人坐着,过去拉住她手。 #

这像大作家? #

这分明是一个脸红的孩子。 #

你品品,他的愧疚,又从哪里来? #

以上,是纪录片里他们的生活。 #

接着准备升级吧。 #

因为如此的生活经年累月,终于长出了他们渴求的东西。

02****虚构与真实 #

虚构文学,当然是虚构的。 #

没人看了一部小说,就以为里面的“我”,真是作家本人。 但是呀。 #

读者总会好奇,这里面的人物,都是怎么长出来的? #

这部纪录片会告诉你: #

虚构的人物,也有着现实土壤。 #

而虚构的场景,作家一只脚在现实里踩过,一只脚在大脑中踩过。

这是《文学的故乡》的另一个“八卦点”: #

让作家本人带着镜头,走进那些“小说图景”。 #

迟子建,如此这般,回到了故乡的大兴安岭雪地。 #

她不找人,不怀旧,只是一把躺进了雪地。 #

然后仰望天空,很自然地说起家乡……但谁又能反对说,这不文学? “哎呀,你看这天空,看看我们大兴安岭的天空,这么的蓝,这么的透明。然后白桦树、树冠在顶端。这是雪浴,真是一种清凉的感觉。” 她年过五十。 #

但家乡让她突然变回了《北极村童话》里的小女孩。 #

丧夫后,她创作了《世界上所有的夜晚》。 这部作品让她走出了巨大的生命创伤吗? #

不,也许创伤并没消失,成为了生命的一部分。

我想把脸涂上厚厚的泥巴 #

不让人看到我的哀伤当我追忆它时听到的 #

只是弥漫着的苍凉的风声 #

——《世界上所有的夜晚》 #

所以,别以为悲观阴郁是迟子建生命的底色。 #

在每个镜头里,我们都能看到一个乐观爽朗的东北作家,装都装不出来。 #

她在纪录片说: #

“你看哪一个冬天会没有尽头呢,哪一个春天会永远伴随着你呢?一定不会的。” #

这像对自己说,又像对我们说。 #

随着话语随着镜头,我们看向大兴安岭,当我们看到鄂温克人、驯鹿,很自然就想起她的《额尔古纳河右岸》里,那些原始而神秘的故事。 #

原来这份豁达感悟,就从这里长出来。

很多不爱文学的青年人,是通过电影《推拿》知道毕飞宇的。

他是原著作者,小说的灵感,来自他曾在南京特殊教育师范学院任教的经历。

我们老说,文学源于生活。其实这句话取决于,你有没有真的深入生活,甚至赋予自己一个角色。 #

毕飞宇给自己的角色是: #

友善的“居委会大妈”。 #

他们有了重大的问题 #

第一个想到的就是得给毕老师谈谈 #

如此,一个作家才能穿过世俗的粉饰,抵达真正的痛苦。 #

也才真的写得出血与肉。 #

03****故乡的魂灵 #

看到这有人要问: #

Sir,我不写作,也不拍片,不聊故乡行不? #

现在不理可以。 #

但总有一日你避不开。 #

成年后进入社会,我们老说什么成长、成长。 #

但如果看不到故乡,体会不到乡愁,又如何建立自己成长的坐标?**

**现在成长于大城市的青年,也往往觉得很多中国老作家陌生,“有代沟”。 #

但就和我们理解电影作品,需要参照导演的“原乡”一样。 #

我们看贾樟柯,看到了他的山西情怀、小镇青年情怀(很多年后,我们又在毕赣的身上再度发现); #

我们看《红高粱》《黄土地》,也会在张艺谋上山下乡、当过工人的经历里寻求印证; #

国外导演不一样? #

我们看黑泽明,即使看的是历史故事,也会感知战后一代日本青年的寻根冲动——他们必须在日本文化与西洋冲击的夹缝中,寻找自己的立足之处; #

我们看伍迪·艾伦,对,他是城市青年最容易共鸣的。《纽约的一个雨天》《摩天轮》《遭遇陌生人》……当他镜头下的爱,发生在罗马、巴塞罗那和巴黎,我们没去过,也仿佛看见了自己的成长与骚动。 #

而看多了,你知道会发生什么? #

你会看到自己的故乡。

所以Sir其实很希望你回去看看,在百忙之余。 #

因为成长有时不在身边,不在公司,不在北上广的奋斗中,而在你回家的一刻。

贾樟柯缺乏灵感时,会回山西。不带电脑,一个人回。 #

返程路上他会想: #

“那里的城池已有千年,一定明月高挂。” #

这是一种久违的等待感,因为放出的虎,终于归了山。 #

纪录片里的作家们也是。 #

尽管母亲去世了,家乡已失去了羁绊,可贾平凹还会一年回几次。 #

一回去,迎面而来的,都是熟悉的,亲切的,带着新鲜的感悟。 #

而毕飞宇虽然上来拒绝,可是口嫌体正直。 #

见到小学同学后,他还是激动得要死。 #

莫言说了两个字,特别带感: #

血地。

“作家的故乡,并不仅仅指父母之邦,**而是指作家在那里度过了童年乃至青年时期的地方,**这地方有母亲生你时流出的血,这地方埋葬着你的祖先,这地方是你的血地。” #

而当一个人真正成长了,这片血地会怎样? #

会变大。

阿来说,当我们日渐扩大的时候,我就会把故乡放大,我现在可以说,整个川西北高原,我都把它看作是我的故乡。 #

有趣的是,贾平凹也这么说。 #

他的“血地”,从小时候放牛割草的商洛某条河,扩张到了西安,到了陕北,最后扩张到中国文化的重要山脉,秦岭。 #

其实你和Sir****不也如此?

Sir的家乡开始也是一个小点。 #

慢慢的,深圳、北京、上海去过,很多地方都有了记忆。 #

慢慢的各种电影看多了,也总能体会别人的原乡,哪怕从未去过。 #

日本作家大江健三郎造访莫言,他们一起在高密过春节。 #

大江走过莫言的家乡,站在田埂上流下眼泪。 #